央视网消息:在烽火连天的抗战岁月里,文艺工作者用音符作刀枪,以旋律为号角,谱写了一曲曲唤醒民众、鼓舞斗志的战歌。抗战歌曲不仅是历史的见证,更是民族精神的一种象征,承载着中华民族不屈不挠、英勇抗争的集体记忆,让我们重温经典旋律,去聆听那段血与火交织的岁月回响。

在南京民间抗日战争博物馆,我们见到了现存最早的《松花江上》老唱片——这是1939年灌制的版本,也是这首歌曲首次以电声形式被记录下来。没有恢弘的编曲,只有如泣如诉的慢板,像结冰的泪,封存着千千万万东北同胞的失家之痛。南京民间抗日战争博物馆馆长吴先斌介绍,作者张寒晖目睹了大量的东北军民流亡到关内,对他触动很大,在一夜之间就创作了歌词《松花江上》,用了民间的小调的形式谱曲,起名为《松花江上》。首先歌词能够进入人心,加上曲调,也符合整个当时中国人的情绪。

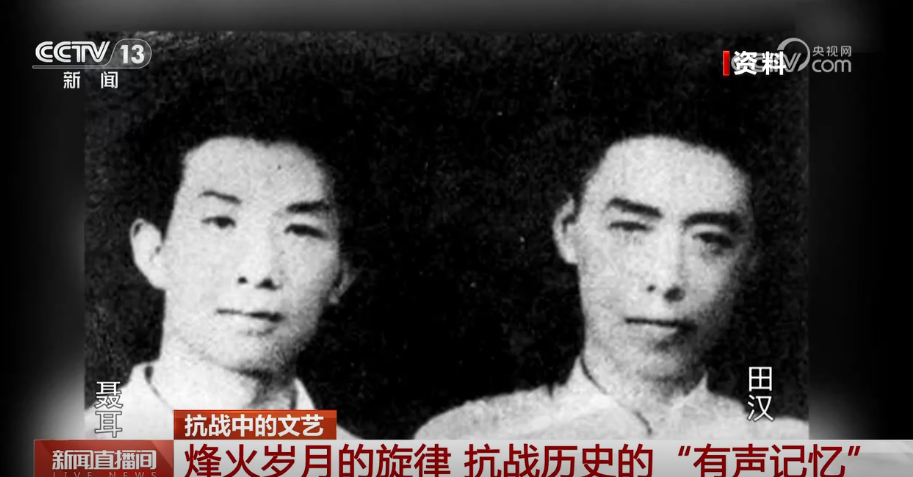

在抗战时期的救亡歌曲中,《毕业歌》以其激昂的旋律和滚烫的青春气息,成为无数青年投身民族救亡运动的精神号角。田汉的歌词充满号召力,呼应了“天下兴亡,匹夫有责”的民族精神。聂耳采用进行曲风格,旋律铿锵有力,歌曲既易于传唱又富有战斗性。

《毕业歌》最初是电影《桃李劫》的插曲,电影上映后,歌曲迅速走出影院,成为全国青年运动的“战歌”,同学们高唱着《毕业歌》或舍命请愿或投笔从戎,誓死不当亡国奴。专家表示,毕业歌的生命力在于它的行动感,比如歌词担负起天下的兴亡,这个不是抒情,实际上是一个号召,让青年们意识到毕业后担负起民族危亡的责任,它的价值不仅在于个人的功成名就,而在于要为民族争存。

1933年,长城泣血,二十九军大刀砍卷倭寇的钢枪!23岁的青年麦新将金属碰撞声炼成旋律,以没有修饰的嘶吼、将中国军民的血性,喷涌而出。南京图书馆馆长陈军介绍,这首歌的诞生表达了一个中国人对中华民族奋勇抗击入侵的日本帝国主义壮举的鼓舞和讴歌,体现了中华民族团结一心来抗击日本侵略者的勇气和信心。

今天,抗战的硝烟虽然远去,但这些穿越烽火的歌曲,记录了山河破碎的艰难时刻、浴血奋战的逆行冲锋,成为抗战历史中宝贵的“有声记忆”。它们不仅在战时发挥作用,更在后世不断提醒人们铭记历史、珍惜和平,传承着中华民族不畏强敌、奋勇抗争的民族精神。